“埋好地雷端起枪,满山遍野摆战场。坚决消灭侵略者牛360配资,保卫祖国保家乡!”

山东省海阳市的群山间,这首《地雷战》主题曲至今仍在传唱。作为人民战争的光辉典范,抗日战争期间,海阳人民在中国共产党的坚强领导下,在人民军队的支持下,以地雷为武器,综合运用麻雀战、破袭战等游击战争的战术战法,先后作战2000余次,毙敌1025人,涌现出赵疃、文山后、小滩3个“特等模范爆炸村”,以及于化虎、赵守福、孙玉敏3名“全国民兵英雄”,在胶东乃至全国抗战史上留下了浓墨重彩的一笔。

不久前,循着这段脍炙人口的旋律,记者踏上海阳这片红色土地,在现地走访中追忆那段艰苦卓绝的抗战岁月,探寻地雷战精神的时代意义。

土法巧制显神威:人民智慧和创造力的结晶

走进海阳地雷战纪念馆,记者首先被大厅里6米高的群像雕塑和800平方米的长卷浮雕所吸引。展厅中“人民战争的奇迹”几个鎏金大字,诉说着在硝烟岁月里海阳儿女的英勇无畏。

“展馆的主题名为‘人民的力量’。雕塑中,党代表目光坚毅,依靠人民,也是人民群众最坚强的依靠;农民、妇女、儿童紧握手中的武器,满怀必胜的信念。”讲解员高苏韦告诉记者,长卷浮雕还原了海阳人民造雷、埋雷的场景。

1940年,日军侵入海阳,疯狂实行“三光”政策。中共海阳县委发动群众,建立“青抗先”、农民自卫团等抗日武装,配合主力部队和地方武装狠狠打击敌人。

在“南埠会议”复原场景区,高苏韦向记者介绍,1943年春,海阳县人民武装委员会在小纪区南埠村召开会议。县武委会主任栾进阶介绍了平度大泽山区民兵摆地雷阵杀伤敌人的经验,参谋杨兆龙传授了埋雷方法,并发给各区数颗铁制地雷。当年5月,瑞宇村首颗地雷炸响,炸死炸伤5名日伪军,揭开了海阳地雷战的序幕。

随着日军对根据地封锁的加剧,生铁和爆炸器材逐渐匮乏,铁雷生产和运输陷入困境。

毛泽东同志说牛360配资,革命战争是群众的战争,动员了全国的老百姓,就造成了弥补武器等缺陷的补救条件,造成了克服一切战争困难的前提。

在此情形下,海阳党组织发动民兵,以我为主,不等不靠,就地取材,利用山石制雷,还根据“一硝二磺三木炭”的古法自制炸药,有效解决武器短缺的问题。

“敌人很狡猾,会用石灰粉标记踏雷、用铁钩子勾绊雷引线排雷,我们就针对性地发明新武器。”高苏韦在互动区向记者展示:敌人骑兵肆虐,就有了挂在树枝上的“天雷”;敌人搜山时喜欢翻动石块,就有了与山石浑然一体的“石头雷”;敌人抢粮时常用筐篓搬运,就有了能伪装成农具的“鱼篓雷”……

海阳人民在战争中学习战争,与日伪军展开了智与勇的较量。据资料记载,海阳民兵发明了夹子雷、连环雷等10余种地雷,以及子母雷、头发雷等30余种埋雷方法,总结出了“不见鬼子不挂弦”的布雷策略。

“海阳的铁西瓜,威名传天下,轰隆隆!轰隆隆!炸得日本鬼子粉身碎骨开了花……”展厅里播放着当时胶东流传的歌谣。记者深切体会到,这不仅是一场武器的较量,更是党和人民集体智慧的结晶,成为我们克敌制胜的法宝。

铜墙铁壁靠人民:人民战争的胜利基石

练泅渡、搞演习、察地形、讲战斗……纪念馆图文并茂展现了雁翎队坚持战练结合的场景。一张老照片格外显眼:湖面上,多名队员隐蔽在水里,嘴中叼着长长的芦苇秆,借助空心秆呼吸。他们头顶荷叶,远远望去宛如一片荷塘,让敌人防不胜防。

“鬼子进村——轰!鬼子过桥——轰!鬼子喝水——还是轰!”展厅墙上播放着纪录片《地雷战》,屏幕上闪过村民埋雷、作战的画面:老人教年轻人选雷位,妇女们帮忙伪装引线,孩子们在村口放哨,形成全民皆兵的热潮。

“地雷战之所以闻名全国,主要在于其群众性、机动灵活性和多变性。”高苏韦向记者讲述了“全国民兵英雄”于化虎“飞行埋雷”的故事:1945年5月10日,驻行村的日伪军到文山后“扫荡”,于化虎得知消息后,背着地雷迎着敌人跑去,在敌军必经道口快速埋雷,十几分钟后地雷被引爆,敌军伤亡7人。于化虎多次“飞行埋雷”,从此“活雷化虎”的威名传遍胶东。“这种快速布雷的方法被推广后,日伪军‘扫荡’时屡屡挨炸,再也不敢轻易进村。”

除了“飞行埋雷”,海阳民兵还使用“送雷上门”的战法,在敌据点周围埋雷。“他们把地雷战与麻雀战结合,爆炸组埋设地雷,‘麻雀组’打冷枪诱敌进入雷区,掩护爆炸组安全转移,配合十分默契。”高苏韦说,“‘全村是战场,户户是堡垒’,筑起了抵御外敌的立体防线。”

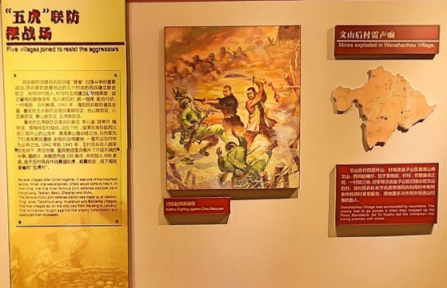

“一村有敌,众村解围”,这是海阳民兵的重要战法之一。当时,在敌强我弱的情况下,单靠哪一个村庄势单力薄,很难取胜,因此,他们由相近的5个村庄组成民兵统一联防区。其中,纪家店、亭儿崖、笤帚夼、槐树底、摆驾岭组成的五村联防,勇猛如虎、威震敌胆牛360配资,成为闻名全省的“五虎村”。

1945年5月,日伪军2000余人占据了盆子山区。海阳民兵对敌展开了规模空前的地雷战,给日伪军造成巨大伤亡和心理震慑。伪《新民报》惊呼:“踏进匪区,如临深渊,如履薄冰。”

人民战争是克敌制胜的重要法宝。海阳人民以非凡的智慧与惊人的胆识,不畏强敌、敢打巧打,开展以地雷战为主的群众性游击战,极大牵制、消耗了敌军实力,让日本侵略者葬身于人民战争的汪洋大海之中。

为使地雷战在抗日战场发挥更大作用,海阳民兵组成胶东远征爆炸队奔赴莱阳、黄县、蓬莱、蓝村一带,多次配合主力部队作战,培训民兵爆炸手,传授土地雷知识和战斗经验,足迹遍及胶东乃至山东全省。

血脉相连:军民共铸的水上长城

从纪念馆驱车前往“特等模范爆炸村”赵疃村,记者在村东的信号山脚下抬头望去,地雷战纪念碑巍然耸立,“地雷战精神永存”7个大字遒劲有力。拾级而上,一颗颗硕大的仿制地雷静卧在草丛中,烈日暴晒下的地面滚烫,树林里的蝉声此起彼伏,仿佛让人感受到当年的惊心动魄。

纪念碑背面,刻着这样一组数字:海阳人民历经榆山大会战、反扫荡等多次战斗,6次奉命组织远征爆炸队随军征战,共参与作战2000余次,歼敌千余人。

纪念碑四周的翠松之间,赵守福等10余位民兵英雄长眠于此。

站在山顶远眺,周围村落尽收眼底。记者不禁思考:当年地雷战取得成功的关键是什么?

“客观因素固然重要,但最核心的是中国共产党领导下凝聚起来的人民力量。”赵疃村党支部书记赵文欣说,军民同心,创造出了以弱胜强、以土败洋的奇迹。

在红色文化展厅墙上,张贴着赵疃村在抗日战争期间的历任村党支部书记名录。从抗战爆发到胜利,村党支部书记更迭紧密,从未断档。最困难时,党组织的旗帜也始终飘扬。

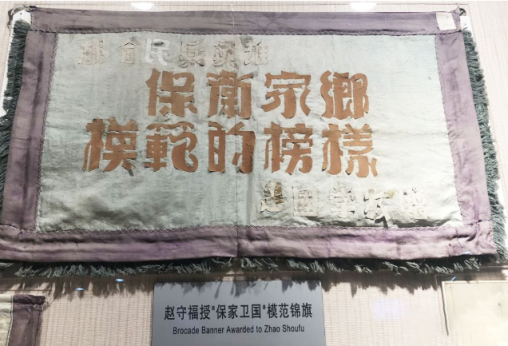

“共产党说什么就做什么。”这是“全国民兵英雄”、赵疃村民兵赵守福的心声。记者想到纪念馆中看到的一张旧报纸,上面刊登了一篇赵守福口述、峻青记录的文章。文中,赵守福还说了另一句让人印象深刻的话:“看看咱们民主政府,净是给老百姓打算过日子的道道。”

同样,于化虎挂在嘴边的一句话是:“我是一个共产党员,不能怕死。”这种生死相依的血脉,在党、军队与人民之间流淌。

采访中,一位普通农村妇女的故事让记者深受触动。她叫徐永彩,是海阳小纪区大杨格庄村人。战争年代,她先后将3个儿子和一个儿媳送上战场,他们全部壮烈牺牲。但在悲痛过后,徐永彩又将第四个儿子送入了人民军队。

据资料记载,从抗日战争到解放战争,海阳有2.38万名青年踊跃参军,英勇杀敌;8000名青壮年挺身参加子弟兵团,随军驰骋;15.4万名民工长途跋涉,支援前线。自第二次国内革命战争以来,6593名海阳儿女为国捐躯。

记者离开时,夕阳为信号山镀上金边,远处的赵疃村炊烟袅袅,当年的战场早已变成良田,但这片土地上的人民,用石头与勇气、信仰与智慧,在齐鲁大地上写下“人民战争”的壮丽篇章。他们的故事证明:根基在人民,力量在人民,党和军队与人民血脉相连、生死相依。

更多热点速报、权威资讯、深度分析尽在北京日报App

作者:李洁

易倍策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。